「スタッドレスタイヤに交換する時、ハブリングって必要なの?」

そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

特に初めて社外ホイールを選ぶ方にとって、ハブリングの必要性や効果を正しく理解しておくことは、冬道を安心して走るためにも欠かせません。

この記事では、以下のポイントについて詳しく解説します。

- ハブリングの役割と必要性

- ハブリングによって得られる効果

- 適切なハブリングの選び方と注意点

ハブリングを正しく使うことで、スタッドレス本来の性能をしっかり発揮し、安全で快適な冬のドライブを実現できます。ぜひ参考にしてください。

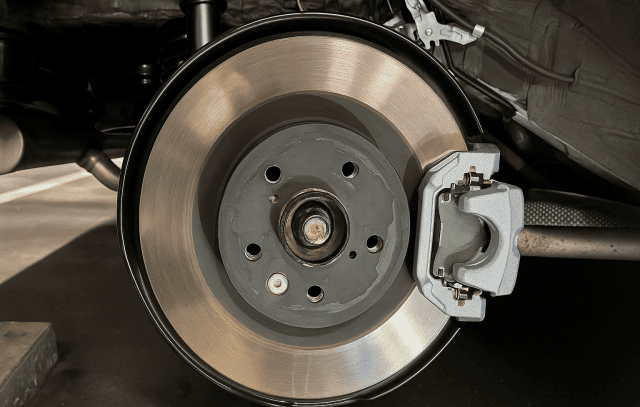

ハブリングの基本と役割

ハブリングとは、車のハブ(車軸)とホイールの中心穴(センターボア)の間に装着するリング状のパーツです。

純正ホイールは車種専用に設計されているため、ハブとホイールがぴったりと合うようになっています。

しかし、社外ホイールは多くの車種に対応できるようにセンターボアが大きめに作られていることが一般的です。

この「隙間」を埋めるのがハブリングの役割。

ハブリングにはアルミ製や樹脂製があり、ホイールとハブを正確に位置決めすることで、走行性能を向上させる効果があります。

ハブリングとは何か?

↑画像クリックで楽天市場の商品ページへ飛びます

ハブリングは、ホイールとハブの隙間を埋めて芯出しをサポートする部品です。

以下のような効果があります。

- ホイールのセンターを正確に出す

- 走行時の振動を防ぐ

- ホイールナットの負担を軽減する

- ハブとホイールの密着性を高める

これらの効果により、高速走行時や冬道での安定性が向上し、長く安心して使える環境が整います。

車検での扱い

ハブリング自体は車検の直接的な検査対象ではありませんが、安全性に大きく関わるため、間接的にチェックされる可能性があります。

例えば以下のようなポイントが見られます。

- ホイールとハブの接合に異常な隙間がないか

- 走行時の振動・異音が発生していないか

- ホイールボルトが適切に締められているか

サイズ違いや劣化したハブリングを使用していると、車検で指摘されるケースもあるため、事前の点検をおすすめします。

スタッドレスにハブリングは必要?

結論から言うと、「ケースバイケース」です。

スタッドレスの使用は短期間で、安いホイールを割り切って使用する方はハブリングを使用しないことが多いです。

タイヤショップで働いていましたが、スタッドレスに装着するケースはレアでした。

もちろん純正ホイールであればハブ径とセンターボアが一致しており、ハブリングなしでも問題ありません。

外車などのボルト固定タイプは、ハブリングを使用するケースも多く、取り付けしやすくなります。

社外ホイールを使う場合の注意点

社外ホイールは73mmや67mmといった大きめのセンターボアが一般的です。

日本車のハブ径は60mmや66mmが多く、どうしても隙間が生まれてしまいます。

ハブリングなしで取り付けると、以下のような不具合が起きやすくなります。

- ホイールの偏心による振動

- ステアリングのブレ

- ホイールナットの緩みや破損

- タイヤの偏摩耗

ホイールの芯出し精度にこだわる方は、ハブリングを装着したほうがいいです。

ハブリングが必要な条件

以下に当てはまる場合は、ハブリングの装着をおすすめします。

- 純正ではなく社外ホイールを使っている

- センターボアがハブ径より明らかに大きい

- 高速走行時にステアリングの振動を感じる

- 過去にナットの緩みや異音の経験がある

逆に、純正ホイールや車両に適合したホイールを使用している場合は、基本的にハブリングは不要です。

ハブリングの取り付けと注意点

ハブリングの取り付けはDIYでも可能ですが、以下のような手順を守ることで失敗を防げます。

取り付け方法の基本

- ホイールを外した状態で、ハブ面とホイールの接触部を清掃

- ハブリングをまっすぐ押し込んで装着(斜めに入れない)

- ホイールを取り付け、ナットは対角線順に少しずつ締める

- 最後は規定トルクで本締めを行う

取り付け後は必ず試運転を行い、異音やブレがないか確認しましょう。

固着を防ぐには?

アルミ製のハブリングは鉄製ハブと接触して「電食(腐食現象)」を起こし、固着することがあります。

固着を防ぐには以下の対策が有効です。

- 取り付け前にハブ面を清掃

- 金属部に薄くグリスを塗布

- 異種金属の組み合わせを避ける

- 定期的に取り外してメンテナンスする

特に融雪剤の多い地域や、海沿いにお住まいの方は注意が必要です。

ハブリングのメリットとデメリット

ハブリングには多くのメリットがありますが、一方で注意点も存在します。

特に注意が必要なのはサイズです。サイズが合わないと装着ができないため注意が必要です。

メリット

- ホイールの振動が軽減される

- ステアリングの安定性が向上する

- 偏摩耗や異音の予防になる

- ホイールナットの負担軽減につながる

デメリット

- 金属製は固着するリスクがある

- 厚みによってホイールが干渉する可能性がある

- 素材によっては経年劣化しやすい

しっかりメンテナンスすれば、デメリットを最小限に抑えることができます。

ハブリング選びのコツ

ハブリング選びで失敗しないためには、次の4つのポイントを押さえましょう。

1. 正確なサイズを測定する

ホイールの「センターボア径(外径)」と、車両の「ハブ径(内径)」を0.1mm単位で測定しましょう。

例:ホイールのボア径が73mm、トヨタ車のハブ径が60mmの場合、73mm-60mmに合うハブリングが必要です。

| メーカー | 一般的なハブ径 |

|---|---|

| トヨタ | 54mm、60mm |

| ホンダ | 56mm、64mm |

| 日産 | 60mm、66mm |

ホイールのボア径と車のハブ径の両方の確認が必要です。

2. 素材は用途に合わせて

- 樹脂製:軽量で固着しにくく、価格も安い。街乗りメインならおすすめ

- アルミ製:強度が高く、長期間使えるが、固着リスクと価格は高め

3. 色やデザインは好みでOK

黒・シルバーが主流で、目立ちにくい仕上がりになります。

赤や青などのカラーハブリングもありますが、ドレスアップ向けであり、機能面に大きな影響はありません。

4. ツバ付き・なしの選び方

- ツバ付き:取り外ししやすく、固着防止にも効果的

- ツバなし:見た目スッキリ。干渉リスクがある車種は要注意

初心者や冬用タイヤに使用する場合は、ツバ付きの方が扱いやすいでしょう。

スタッドレスとハブリングに関するよくある質問

Q. ハブリングはスタッドレスタイヤ専用ですか?

A. いいえ、スタッドレスタイヤ専用というわけではありません。

ハブリングはホイールのセンターを正確に出すための部品であり、夏タイヤでも社外ホイールを装着する場合には必要になることがあります。

Q. ハブリングなしでも走行できますか?

A. ハブリングなしでも走行は可能です。ホイールがしつかり固定されていることは前提です。

特に高速走行中に振動やハンドルのブレが発生するリスクが高まります。

Q. ハブリングの価格帯はどのくらいですか?

A. 一般的には1,000円〜3,000円程度が相場です。

素材やブランドによって価格は異なりますが、価格よりも「正確なサイズ」と「信頼できる素材」を優先して選ぶことが大切です。

Q. ハブリングを再利用しても問題ありませんか?

A. 状態が良ければ再利用も可能です。

ただし、ひび割れや腐食、変形が見られる場合は新品に交換することをおすすめします。

特にアルミ製は劣化しやすいため、定期的な点検を忘れずに。

Q. ハブリングの取り付けは自分でできますか?

A. はい、基本的な工具と手順があればDIYでの取り付けも可能です。

ただしサイズの間違いや斜めに取り付けてしまうと走行に支障が出るため、不安な方はプロに依頼すると安心です。

タイヤ交換時の作業が必要です。

まとめ

スタッドレスタイヤを社外ホイールで使用する場合、ハブリングは安全かつ快適な走行を支える重要なパーツです。

ハブリングは、ホイールと車体のハブの隙間を埋めることで、振動の抑制やホイールの芯出し、安定した走行に大きく貢献します。

社外ホイールを使うならぜひ検討したいアイテムです。

一方で、固着のリスクや素材の違いによる注意点もあるため、ハブリングを選ぶ際には「サイズの正確な測定」「素材の特性理解」「メンテナンス方法の把握」が欠かせません。

ハブリングを正しく選び、適切に使用することで、スタッドレスの性能を最大限に引き出し、冬のドライブをより安全に、より快適に楽しむことができるでしょう。